在汽车从机械产品向“智能终端”转变的过程中,车载HMI(Human-Machine Interface,人机交互系统)已成为品牌体验与技术创新的关键载体。

从最初的仪表盘与按钮,到如今的语音助手、大屏联动、情境识别,车载HMI正重塑驾驶的意义。

未来的车载设计,不只是让人“开车”,而是让人“与车对话”。

传统车载界面的设计逻辑是“以功能为中心”——驾驶员通过物理按键完成操作,系统被动响应。而当车辆智能化程度提高后,HMI正逐渐转向“以体验为中心”。

现代汽车品牌普遍认为,驾驶舱不仅是控制中心,更是体验空间。

因此,新的设计目标变成了“让驾驶更有温度”:

系统能识别驾驶员身份并自动调整座椅、灯光与音乐;

当检测到疲劳驾驶时,界面颜色与语音语调会随之柔化;

在长途行驶中,系统主动推荐休息地点或附近餐饮。

车载HMI的核心不再是信息显示,而是“理解”驾驶者。

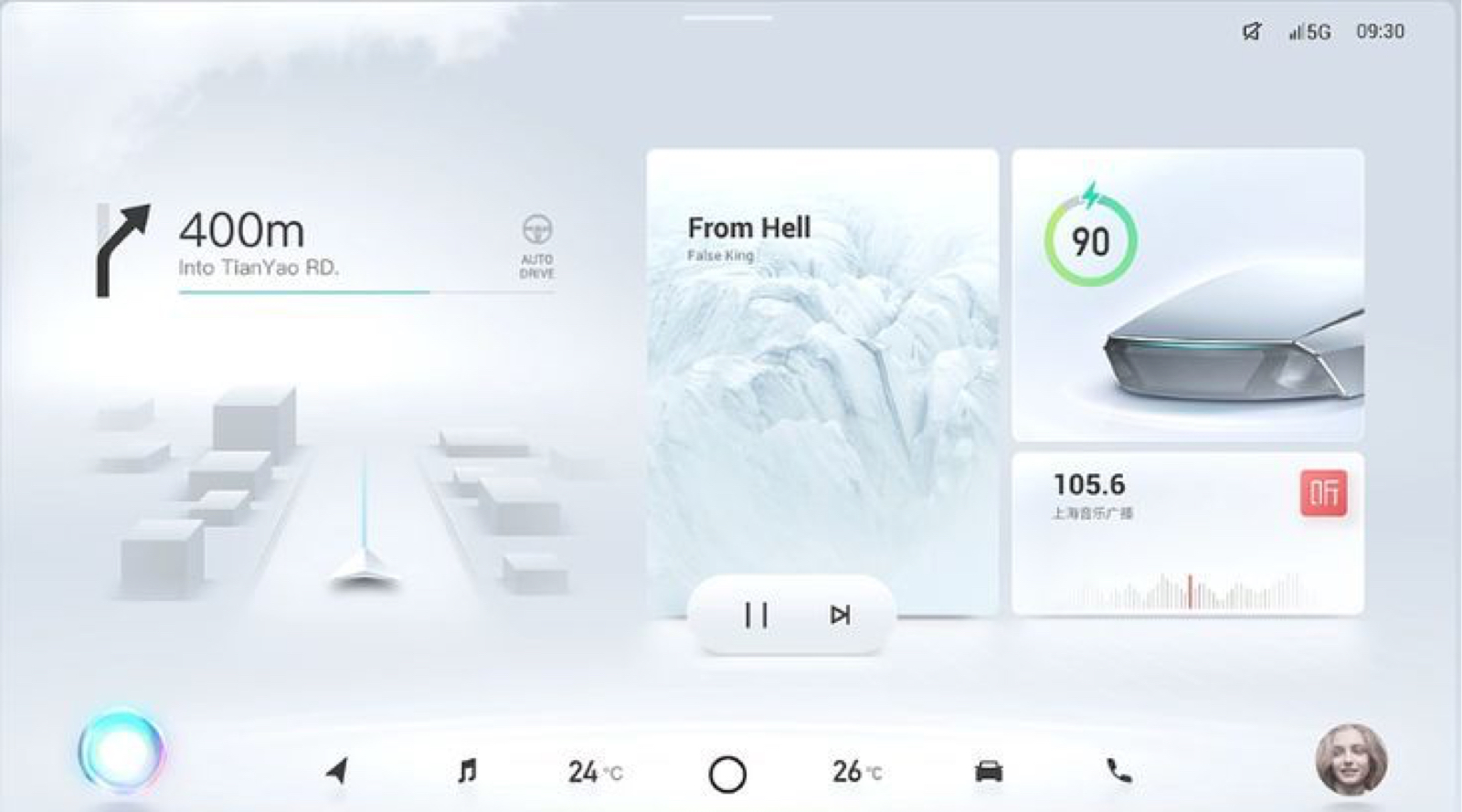

未来的车载HMI将不再局限于中控屏或仪表盘,而是进入一个多模态融合交互的阶段。

常见趋势包括:

语音 + 视觉:通过语音下达指令,同时屏幕动态响应,减少驾驶干扰;

手势 + 触控反馈:驾驶者仅需挥手或轻触空中控制按钮;

眼动追踪:系统通过摄像头捕捉视线,自动识别关注信息并优化显示内容。

这些技术的核心目标并非炫技,而是降低操作负担、提升安全性。

真正优秀的HMI,是让用户“几乎感觉不到自己在操作”。

AI赋能下的HMI系统不再静态,而是不断“学习”用户。

行为学习:系统根据驾驶者的历史习惯自动调整导航模式、空调温度和音乐类型;

场景识别:夜间、隧道、暴雨等不同环境下,界面自动切换视觉模式;

心情感知:部分高端车型已在实验通过语音情绪识别或生理信号检测,提供情绪安抚反馈。

这种基于AI的自适应体验,使每辆车都能逐渐变成“懂你”的伙伴。

未来的汽车,不仅仅是交通工具,而是一个持续陪伴的智能存在。

随着座舱屏幕增多、功能复杂度提升,设计师面临的最大挑战是如何保持界面的一致性与亲和力。

优秀的车载HMI往往具备以下设计特征:

视觉层次清晰:关键信息区域明确,减少驾驶分心;

情境反馈自然:转向、加速、充电等状态变化时,界面动态反馈柔和而有逻辑;

品牌特征突出:配色、动效与语音语调均体现品牌调性——科技感不等于冷漠感。

未来的设计语言不再追求“未来感”外观,而是追求一种**“理性与情感共存”的美学体验**。

科技应当让人安心,而非被科技主导。

在智能生态时代,车载HMI不再是孤立系统,而是与外部设备形成互联互通的体验网络。

手机联动:出行前自动同步导航路线、音乐播放清单、驾驶偏好;

智能家居:驶入家中附近时,系统可自动开启空调或灯光;

可穿戴设备:通过手表或手环监测驾驶员的健康状态与情绪波动。

这种生态化设计让“界面”从单一屏幕延伸到整个生活场景,HMI成为用户数字生活的一部分。

未来的汽车体验,将是“车内外一体”的智能延展。

尽管趋势令人振奋,但HMI设计的挑战也日益明显:

信息过载:屏幕数量与信息层级增加,如何避免干扰驾驶?

隐私安全:个性化与数据采集之间如何建立信任?

标准一致性:不同品牌与系统间的交互逻辑割裂,用户学习成本高。

设计师需要在“创新”与“安全”之间找到平衡,让科技以最恰当的方式融入驾驶。

未来的车载HMI,不再是功能复杂的控制系统,而是一种共情式交互体验。

它的目标不是让驾驶者适应机器,而是让机器主动理解人。

在智能座舱的时代,设计不再是装饰,而是一种理解力。

真正的HMI,不只是操作界面,而是人与车之间的信任语言。