在所有界面元素中,按钮大概是最被忽视却影响最深的存在。它看似只是一个操作触点,但实际承载着用户意图、系统反馈与行动心理之间的桥梁。从工业时代的物理按键到移动端 App、SaaS 系统和大屏仪表盘中的数字按钮,它始终是让用户“做出决定”的最直接方式。

一个按钮是否让人愿意点击,从来不是偶然,而是心理学、生理学、文化符号和交互设计共同作用的结果。

在人机交互(HCI)领域,按钮是可供性的典型示例。吉布森提出的“可供性”强调人类能直接感知某个对象的可操作性,后来被唐·诺曼引用到交互设计中——按钮通过形状、阴影、层级、动画,让用户判断“这是可以点击的”。

优秀的按钮能在几毫秒内让用户捕捉到这些信号:

视觉提示:凸起、阴影、对比度、边框

微交互反馈:按下时的缩放、颜色变化

触觉与声效反馈(在硬件、移动端中尤为重要)

点击后获得的确认,会让大脑的预测模型得到满足,产生轻微奖励感。

这也是为什么许多“幽灵按钮”“扁平到没有状态的按钮”会让用户感到不安全或“不知道是否成功操作”的原因。

按钮不仅是控件,更是一种心理契约:

我做了一个动作,系统必须回应并确认它。

形状在界面情绪与行动心理中的作用常常被低估。

圆形按钮:温和、友好、持续

矩形按钮:理性、有秩序、明确

圆角矩形:现代 UI 中最常见,既安全又不失方向性

锐角形状:更“警告感”,常出现在 B 端系统中强调重要风险点

研究显示,眼睛追踪圆角比追踪锐角更轻松,这意味着圆角设计可以降低认知负荷。

即便在扁平化趋势盛行的当下,设计师仍会用微弱阴影、动效或按压态来营造“可点击”感,这些其实都是来自物理世界按键的延续。

不同文化对形状的理解也大不相同:

西方设计更偏向矩形结构,象征理性与工业体系

东方与原住民文化更偏向圆形,象征循环、自然、和谐

这些差异会影响用户对“行动、确认、完成”等视觉编码的理解。

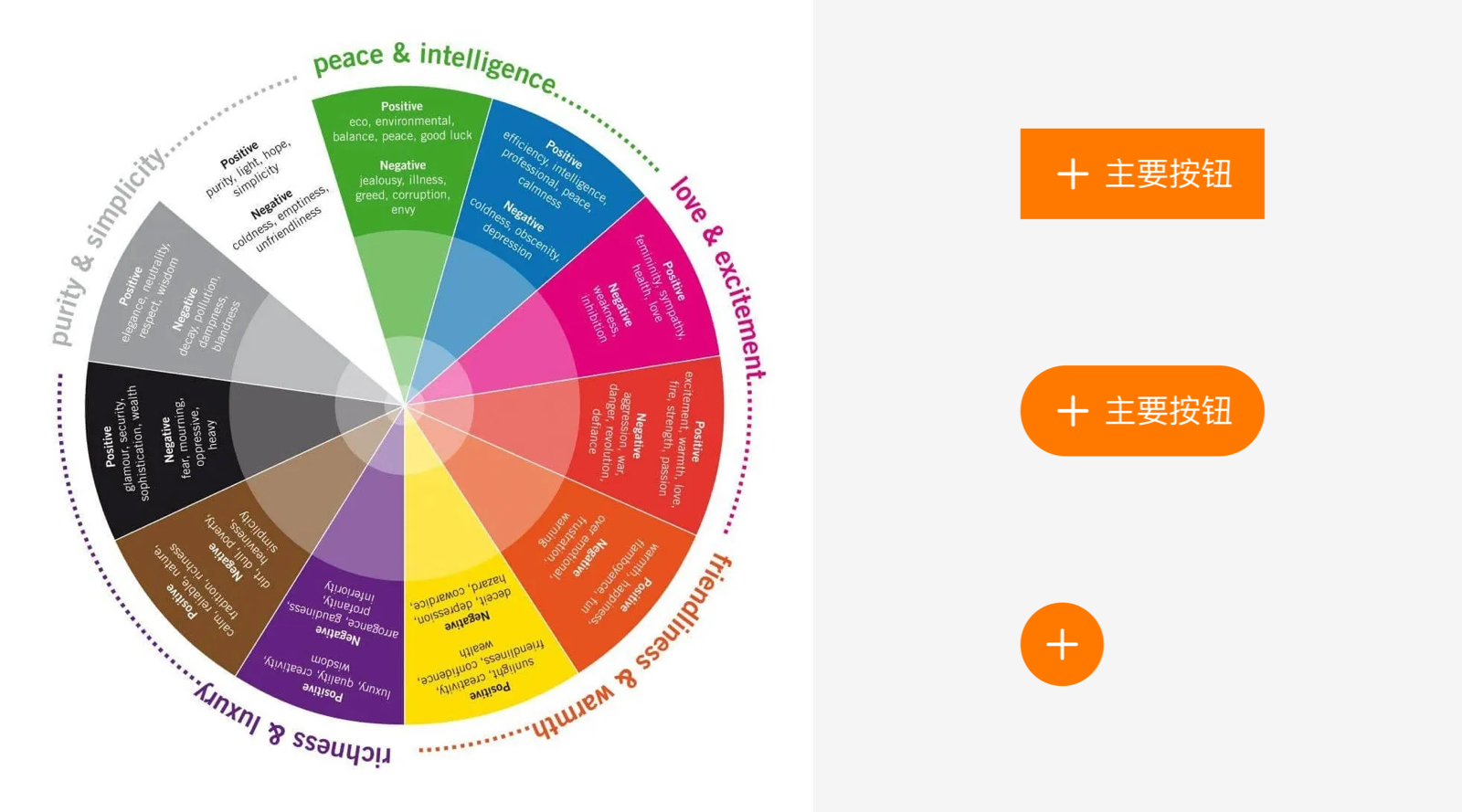

颜色对按钮决策影响巨大,它作用在两个层面:

红色:高可见性、提升心率、传递危险/紧急/兴奋

蓝色:冷静、可信赖

绿色:自然、安全、允许继续(如交通信号)

这些反应是神经系统层面的,不随文化改变。

红色:

欧洲/北美:危险、禁止

中国/东亚:喜庆、好运

原住民文化:生命力、精神力量

黄色:

西方:警示

南亚/东南亚:神圣、智慧

黑色:

西方:哀悼

非洲多地:力量

白色:

西方:纯洁

亚洲部分地区:死亡、仪式

因此,设计师不能把颜色的意义简单全球化,而必须在“生理普遍性”与“文化差异性”之间找到平衡。

在国际化/本地化设计(Global & Local UI/UX)中,一个常见误区就是把欧美的色彩心理学图谱套到所有地区。

优秀的设计系统(如 Material Design、Apple HIG)正是通过以下方式解决多元文化冲突:

区域主题化

本地图标风格适配

色彩语义本地化(例如错误态颜色在非西方国家可能不一定是红色)

场景化示例而非强制规范

对于跨区域的 SaaS、B 端系统或全球化 App,色彩策略必须建立在“用户背景”的认知之上。

按钮的本质不是“让用户点击”,而是建立一段清晰、可信赖的互动关系:

你告诉用户:这是一个行动点

用户告诉系统:我要执行操作

系统回应:我收到了,并告诉你结果

换句话说:

按钮不是技术控件,而是人与系统的语言契约。

在跨文化、多平台、多终端的现代数字体验(Web/App/大屏/智能终端/HMI)中,这种契约必须兼容不同的认知方式与文化语义。

无论是物理按键还是数字按钮,它们都承载着人类行为中最直觉的一环——“我做了一件事,系统应该回应我”。